第1章 非常事態通信とは何か?

昔アマチュア無線(ハム)などを趣味でやった経験のある人なら無線通信には「遭難通信(SOS)」「緊急通信(XXX)」「安全通信(TTT)」「非常通信(OSO)」(括弧の中はモールス符号による場合の前置信号)などという種類があることを知っている人も多いと思う。これらの通信は、今でも電波法52条に残っている正式な通信である。近年、通信技術は大幅に進歩し、かつてのような中波や短波を使った無線電話や無線電信による通信は大幅に減少し、代わって携帯電話や衛星通信、インターネットなどが当たり前のようになり、大容量通信や高品質の通話が誰でも簡単にできるようになったのは大変望ましいが、あまりにも当たり前になってしまったために、地震や津波等の災害時でもこれらがいつもと同じように使えると思っている人がいる。

しかし、通信容量というものは有限であるので、多くの人が一斉に使えば回線は満杯になるし、携帯電話の基地局や光ファイバー網が地震などで広域に被害を受ければ物理的に通信できなくなる。「遭難通信」「緊急通信」「安全通信」「非常通信」などという分類は、無線通信回線の容量が小さかった時代に通信に優先順位をつけるために国際電気通信連合(ITU)にて決められたものだが、現代においても災害時など通信が集中する時には通信に優先順位をつけることは必要である。

地震や津波等の大災害時の通信は、まさにその全てが電波法による「非常通信」に該当するものであるし、その中でも特に人命救助に関わるものであれば「遭難通信」という最も優先度が高いものになるが、ここではこれらを厳密な意味で使い分けるのではなく、広い意味で、あらゆる緊急事態、非常事態等に対処するための通信を総称して「非常事態通信」と呼び、これをファンクショナル・アプローチによって機能別に分類することによって、その在り方及び望ましいポートフォリオについてを考えてみよう。

大災害時のみならず、日常的に発生している急患や火災、船舶海難、航空機事故等の中小の事故時においても通信は人命救助や生命財産の保護にとって非常に重要になる。遭難し、SOSを発して誰かに救助を求める場合には通信手段が必要になるし、遭難した人を救助する側も救助の手配や調整のためには通信が欠かせない。大規模な災害が発生したときには、膨大な量の通信が必要になるし、警察や消防、自衛隊、海上保安庁等の救助隊の内部での通信や救助隊と病院との間の部外通信、民間企業における事業継続活動に伴う通信や一般市民における安否確認通信まで極めて膨大な通信需要が発生し、回線の容量を超えてしまうこともしばしばである。

これらは人と人との通信であるが、通信は人が行うものだけではない。センサーなどのように異常を検知すると自動的にオペレーションセンターに通報が送られ、アラームが鳴るようなシステムもあれば、無人のコンピュータシステムに通報され、コンピューターが自動的に適切な解決策を発動するようなシステムもある。これらは、機械が人間の代わりに非常事態を通報してくれる機械と機械との間の通信であるので「M2M(Machine to Machine)」と呼ばれている。このような機械による自動的な通信も機能的には人による通信と同じものであり、人の代わりに機械が仕事をしているに過ぎない。

一口に非常事態通信といっても、それには船舶の遭難通信のようなものから、救助隊同士の通信や組織の内部での指揮命令通信までさまざまな機能の通信がある。例えば、誰かが119番通報した場合を考えてみよう。2人で暮らしている夫婦の夫が突然急な腹痛と高熱に襲われ動けなくなったので、慌てた妻が携帯電話で119番通報をしたと仮定する。電話を受けとった消防119番センターでは、まず、その状況を確認する。誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、何を(What)、どのように(How)患っているのかを電話をかけてきた妻から聞き出そうとする。しかし、興奮する妻の話は要領を得ない。そこで消防では119番通報の発信位置や携帯電話の所有者情報などを携帯電話会社のシステムから取得して、だれがどこで通報しているのかまず特定する。更に興奮する妻の話の内容から夫が動けなくなっているらしいことも推定する。そこで、消防では救急車を派遣することに決定し、当直の隊員(救急救命士)に指令する。隊員は、急病人を収容し、応急処置を行うとともに、病院と連絡をとり、受け入れ先の病院へと搬送、患者を病院に引き継いだ時点で救急車の任務は終了する。この一連のプロセスには、次のような通信が含まれている。

- 119番センターへの通報(緊急通報)

- 消防による情報収集(情報収集通信)

- 当直隊員への指令(部内通信)

- 消防と病院の間の連絡調整(対外通信)

次に船舶が沈没した場合で考えてみよう。船舶が遭難し、沈没するとEPIRB(非常用位置指示無線標識)という発信機が自動的に浮上し、サーサット(捜索救助衛星)に対して電波を発射する。この緊急信号は、海上保安庁のオペレーションセンターに届く。海保はEPIRBには誤発射などが多いので、まずインマルサット衛星などにより船舶に電話をかけて状況を確認する。しかし、電話をかけても応答がない。そこで船会社に連絡する。船会社も連絡がとれなくなっているという。遭難した可能性が高いと判断し、遭難位置を衛星システムで確認するとともに乗組員の数や積み荷の内容など更に詳細な情報収集をする。インマルサット衛星を使って、遭難位置の付近を航行している他の船舶に一斉放送し、救助に向かってほしいと要請もする。巡視船や航空機には出動命令を出す。遭難位置の近くを航行している商船から遭難船を発見し救助したとの連絡が入れば、現場へ向かっている巡視船と商船とが連絡をとり遭難者の引取に関する調整をする。巡視船が遭難者を引き取り、搭載ヘリコプターを使って陸上の病院へ遭難者を搬送したらこの救助作業は終了する。この一連のプロセスには、次のような通信が含まれている。

- 遭難船から海保への自動通報(緊急通報)

- 海保から遭難船への状況確認(要救助確認通信)

- 遭難船に関する情報を集めるための通信(情報収集通信)

- 遭難地点の付近を航行している船舶に対する一斉放送(周知放送)

- 海保の巡視船や航空機に対する指令(部内通信)

- 商船と海保オペレーションセンターの間の連絡調整(対外通信)

- 商船と巡視船との間の連絡調整(現場通信)

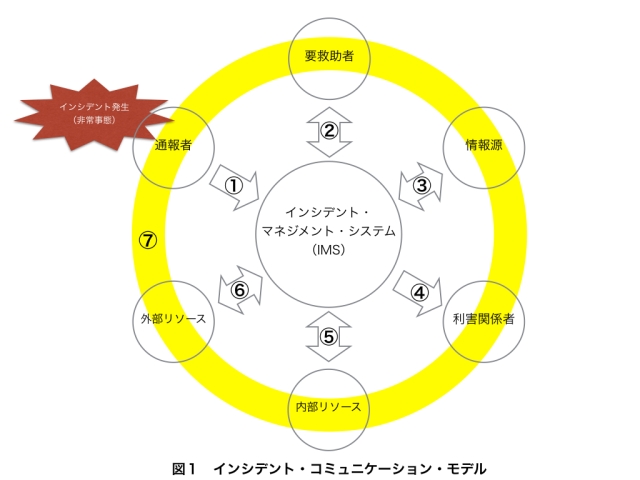

上記の一連の通信は、大規模災害などの場合でも本質的には変わらない。119番や110番通報が山のようにかかってくるとともにそれらに伴う各種の通信が膨大な量になるだけである。これらの事例からわかることは、非常事態通信は、幾つかの機能毎に分類できるということである。図示すると図1のようになり、これを「インシデント・コミュニケーション・モデル」と呼ぶ。

用語の意味は次のとおりである。

インシデント

船舶が遭難する、航空機がニアミスをする、航空機が墜落する、火災が発生する、地震が発生する、医療事故が発生する、殺人事件が発生する、急病人が発生する、津波が発生する、機器が故障する、パソコンがウィルスに感染する、・・・・といった状況を総称して「インシデント(Incident)」と呼ぶ(インシデントに該当する同義の日本語が存在しないので、これは外来語として処理する。)。例えば、船舶や航空機の遭難であれば「SARインシデント(Search and Rescue Incident)」、医療事故なら「メディカルインシデント」、コンピューターがハッキングされた場合は「情報セキュリティインシデント」と呼ばれる。インシデントにはこのように大きな災害から小さな事故までが広範囲に含まれ、ほっておくと人命財産等に対する被害がどんどん広がっていくような状態が全て含まれる。ISO(国際標準化機関)では次のように定義されている。

インシデント(incident): 中断・阻害、損失、緊急事態若しくは危機になり得る又はそれらを引き起こし得る状況(situation that might be, or could lead to, a disruption, loss, emergency or crisis)[ISO22300(2.1.15)]

上記の定義には「・・・を引き起こし得る状況」とあるが、これは実際の被害がまだ発生していなくても、ほっておけば実際の被害が発生するほどに差し迫った危険な状況になっていれば、それらもインシデントに含まれるということである。例えば、「航空機がニアミスをする」という状態は航空機重大インシデントと呼ばれているが、何らかの具体的な被害が発生しているわけではない。しかし、回避措置などをとらなければ確実に被害は発生する。このように、実際の被害が発生したか否かを問わず、早急に手を打たなければ被害が拡大する事象の全てがインシデントである。

インシデント・マネジメント・システム(IMS)

インシデントが発生したとの通報を受信して、その被害の拡大を抑えるために何らかの対応をする人や組織または機器をインシデント・マネジメント・システム(IMS)と呼ぶことにする。システムという名称をつけたので、機械的なものや組織的なものをイメージしてしまうかもしれないが、ここでは一個人がインシデントへ対応する場合も含まれる。また、人が対応するもののみならず機器が自動的に対応するものも含まれる(例えば、ウィルス対策ソフトがウィルスを検知すると自動的に駆除するような場合)。常設の組織や機器が対応する場合は「常設IMS」、非常時にのみ設立される臨時の組織(人が一人の場合も含む。)が対応する場合は「アドホックIMS」と呼ぶ。例えば、警察の110番センター、消防の119番センター、船舶や航空機の遭難に備えて各国政府が運用している救難調整本部(Rescue Coordination Center(RCC))、コンビニなどの警備を請け負っている警備会社のオペレーションセンターなどは「常設IMS」の一種である。これに対して家の中でタバコの火の不始末でジュウタンに火がつき、それを自分自身で消火器を持ってきて消火したような場合は、消防の力を借りずに自分の力で消火したことになるが、このような場合は自分自身が消火器という道具を使ってインシデントをマネジメントしているに過ぎない。消防の119番センターのように常に火災に備えて待機している常設システムではないが、家の中での失火に臨時に対応するIMSであることは同じである。このように臨時に自分一人や自分の周囲にいる人々を組織化して、臨時にインシデントに対応するような人や組織を「アドホックIMS」と呼ぶ。地震などの大災害が発生したときに災害対策基本法に従って政府に設置される「災害対策本部」、殺人事件などが発生したときに所轄の警察署に設置される「捜査本部」、企業内で事故や緊急事態が発生したときに事業継続計画(BCP)に従って設置されるインシデント・マネジメント・チームなども「アドホックIMS」に含まれる。このようにIMSには様々な形態があるが、全てに共通していえることは、インシデントが発生したとの通報を受けて、それに対して一次的に責任を持って対応する人、組織または物ということである。

通報者、要救助者、情報源、利害関係者、内部リソース、外部リソース

ここでは、便宜上、いくつかの要素を「◯◯◯者」と呼称することにするが、必ずしも「人」であるとは限らず、コンピューターや警報装置等の「物」をも含んだ総合的概念である。

通報者

火災が発生したときにはそれを見つけて119番へ通報する人がいるし、交通事故のときには110番へ通報する人がいる。また、船舶や航空機が遭難したときに自動的に遭難信号を発射する発信機があるし、火災が発生したときには煙を感知して火災警報を鳴らす火災報知機がある。このようなインシデントが発生したことを知って、それをIMSへ通報する人または物を「通報者」と呼ぶ。原子力発電所の原子炉には様々な安全装置が備えられているはずである。例えば、原子炉の温度が一定温度以上になったらコントロールルームのアラームが鳴るような装置が備え付けられているだろう。この場合は原子炉に備え付けられた温度センサーが通報者ということになる。

要救助者

火災が発生したときに家の中に人が取り残されていればその人を救助する必要がある。また、火災が発生した時に家の中に救助を求める人がいかなったとしても、その建物自体も水をかけ火をなるだけ早く消す必要がある。早く消さなければ火がどんどん広がり被害も広がっていくからである。つまり、建物自体も救助を求めているということになる。このように、インシデント発生の結果として、何らかの救助、救援、修理、緊急措置といった対応措置や支援をIMSに対して求めている人または物を「要救助者」と呼ぶ。船舶が遭難したような場合であれば船舶の乗組員は要救助者であるし、沈没しそうになっている船舶も要救助者である。地震などで携帯電話の基地局が倒壊した場合にはこの基地局も要救助者であるし、通信ネットワークのサーバーが故障して復旧を要していれば、このサーバーも同様に要救助者である。なお、要救助者と通報者が同じ場合が多いと思われるが、要救助者と通報者が異なる場合もある。人や物など多数の要救助者がいる場合は、その優先順位をつけていかなければならないが、人の優先順位が高いのは当然であろう。

情報源

火災の中から人を救出し消火するためには、建物の構造などを調べなければならない。消火栓の場所がわからなければ水もとれないし、建物の構造がわからなければどこから人を救出するのがよいか判断できない。消火栓の場所を知るためには自治体などが作成している消火栓マップが必要になるし、建物の構造を知るためにはその管理人から構造図などを入手する必要がある。また、建物の中に何人の人が取り残されているのかを推定するためには、火災発生直後の状況を知っている人の話を聞く必要もあるだろう。このように、消火栓であればその場所を示している消火栓マップ、建物の構造であればその詳細を示している構造図、火災発生直後の状況を知っている人などを総称して「情報源」と呼ぶ。通常は要救助者本人が最もその状況を詳しく知っているので、要救助者と連絡がとれる場合には要救助者から情報をとる。要救助者が人間ではなく物(例えば原子炉)である場合は各種のセンサーを使ってその状況を推定する(この場合はセンサーが「情報源」である)。要救助者とは別の通報者が存在する場合には、第一発見者である通報者なども重要な情報源になるであろう。大きな災害などの場合には、適切に対処するためには非常に多くの情報が必要になる。インシデントによる被害状況そのもの以外にも気象、気温、海象、地形、道路の状況、利用可能な手段の状況なども各種の意思決定のためには重要になるのでこれらの情報を有している人や組織、書類やデータベースなどの情報源にアクセスしなければならない。

利害関係者

災害や事故などのインシデントが発生した場合には、その直接的な被害者の他にも影響を受ける人々がいる。例えば、高速道路で交通事故が発生した場合、実際に事故に巻き込まれて怪我をしたり、車が損傷を受けた人々は直接の被害者であるが、この事故によって発生した渋滞に巻き込まれ、目的地への到着が遅れた車があれば、これらの車を運転している人々も間接的な被害を受けている。福島第一原発事故では、放射性物質が実際に降り注いだ福島の農産物の生産に大きな影響がでたが、実際には放射性物質の影響を全く受けていない福島以外の地域の農産物も日本産だからという理由だけで外国で販売できなくなり、売上が減少したりした。これらは風評被害と呼ばれるものだが、これらも災害による間接的な被害の一例である。企業の工場などが被災し、操業できなくなるとその企業自体は直接的な被害者だが、そのお客様にも影響がでる。東日本大震災では東北地方で生産されていた電子部品などの供給が止まり、携帯電話の生産に影響があったが、この場合、携帯電話メーカーなども間接的な被害者である。なお、逆に災害などがプラスになる利害関係者もいるかもしれない。防災関係機材の販売業者や緊急サービス事業者などは災害により売上が上昇し、利益が増えただろう。更に行政機関などは災害時には最大限の支援をすることがそもそもの責務であるので、何もしなければ社会から厳しいお叱りを受けるという意味でやはり利害関係者である。このようにインシデントが発生した場合には、直接の被害者の他にも様々な人々にプラスやマイナスの影響を及ぼす。これらの直接的な被害者以外であっても影響を受ける人々や場合によっては影響を受ける物までをも含めて「利害関係者」と呼ぶことにする。インシデントが発生すると、それがどこのだれにどのような影響を及ぼすのか簡単にはわからない。そこで、通常はできる限り広範囲の人々に事実を知らしめ、自主的な対応を促す必要がある。交通事故が発生した時にラジオなどで「どこどこで事故が発生し、一車線規制をしております・・・・」などをいう放送を聞くが、このような情報を入手すれば自主的に別ルートをとる人もいるであろう。船舶が遭難した時には無線で付近を航行している他の船舶にその事実を放送するが、このような放送を聞けば多くの船舶がその救助に協力してくれる。なお、このような広範囲な利害関係者への通報というのは、個々の人々や企業などが独自に行うことが困難な場合も多い。このため、様々法律にて、ある特定のインシデントが発生した場合には行政機関への通報を義務付けている場合がある。例えば、感染性の強い伝染病が発生したときには厚生労働省への通報が義務付けられており、通報を受けた厚生労働省が通報してきた病院などに代わってその事実を社会に対して通知する。この場合では、厚生労働省も社会という利害関係者に通知する義務を負っているという意味で利害関係者ということになり、個々の病院などはまずは厚生労働省へ通報するということが最善の策ということになる。

内部リソース

インシデントが発生したとの通報を受信して、その被害の拡大を抑えるために何らかの対応をする人や組織または機器をインシデント・マネジメント・システム(IMS)と呼ぶことにしたが、通報を受信したIMSが組織である場合には、組織内の指揮命令系統によって動かすことができる人や資機材の集合体があるはずである。例えば、海上保安庁は遭難信号を受信した場合には自ら巡視船や航空機を派遣するが、これらは海上保安庁内部の指揮命令系で動かすことができるリソースであるし、119番通報を受信した消防が派遣する消防車や救急車も消防署自身がコントロールできるリソースである。原子力発電所で事故が起きた時に現場で即応する発電所職員や発電所の資機材は電力会社のリソースである。このように自らの決定に従って動かすことができる人や物を内部リソースと呼ぶことにする。内部リソースは、通常は同一組織内部の人や資機材ということになるので、相手の同意や調整というプロセスは必要ない。従って、迅速に動かせるという点が最大のメリットになる。

外部リソース

内部リソースとは逆に自らのコントロール下にないために相手側の了解や合意がなければ動かすことができない人や資機材を外部リソースと呼ぶ。船舶が遭難したときに海上保安庁は自ら保有する巡視船や航空機であれば自らの判断で動かすことができるが、自衛隊の艦船や航空機は自衛隊側の了解や合意がなければ派遣してもらえない。この場合は自衛隊の艦船や航空機は海上保安庁から見れば外部リソースということになる。大規模な火災が発生したときにその地域を管轄する消防署が消防車を派遣するが、応援が必要な場合には隣接する市町村の消防署からも消防車を派遣してもらわなければならない。しかし、消防署というものは市町村ごとに独立しているので、隣の市町村に対して消防車の派遣を命令することはできません。あくまでも派遣に関しては相手の合意が必要である。この場合も隣接する市町村の消防署の消防車などは外部リソースということになる。自治体が災害時などに食料や燃料などの緊急支援物資の輸送を運送会社に依頼することがあるが、運送会社は自治体から見れば外部リソースである。ある企業が災害時に被災した工場の復旧を外部の企業に依頼したとすればその外部企業も外部リソースである。このように災害などのインシデント発生時には多くの外部リソースが必要になる。しかし、これらは基本的に自由に動かせるというものではなく、要請などにも時間がかかるのが普通である。従って、通常は様々な組織間で事前に協定などを結んでおき、いざというときに迅速な派遣ができるように事前合意をしておく。

第2章 非常時の通信機能

1 緊急通報

船舶や航空機が遭難したときに発射されるSOS信号、110/119/118番通報などは総称して緊急通報と呼ばれる。前章で示した図1の①の矢印で示した流れとなるものである。英語ではアラート(Alert)と呼ばれる。公的機関に対して救助を求めるものが典型的だが、公的機関以外に救助を求める緊急通報も数多く存在する。例えば、東京品川区の独自サービスである「まもるっち」というものがある。不審者から子供たちを守るために開発された子供専用の携帯電話のようなものだが、不審者に遭遇した子供が専用の端末のストラップを引くと周辺にいる大人が気がつくように非常に大きなブザー音が鳴り出すとともに、携帯電話回線で品川区のまもるっちセンターに電話が接続され、その位置情報も自動的に送信される。品川区のまもるっちセンター(これは一種のIMSである。)ではオペレーターが子供の周囲の音をモニターできるようになり、モニターの結果確かに救助を要する状態であれば、オペレーターが学校、保護者、生活安全サポート隊、警察、警備会社などに連絡し、子供を救助するという仕組みである。

まるもっちの場合、子供が専用の端末のストラップを引き、まるもっちセンターに通報するという行為が緊急通報に該当する。なお、まるもっちは緊急通報以外にも様々な通信機能が組み込まれている。子供の周辺の音を集音し状況を確認するという通信は図1②の要救助確認通信に相当するし、子供の位置情報の送信は図1③の情報収集通信に相当する。大きなブザー音を鳴らせて周囲の人々に知らせる仕組みは図1④の周知放送にも相当している。このように品川区のまるもっちは数多くの通信機能を兼ね備えたシステムである。

まるもっちは、品川区、地域住民、学校、警察、携帯電話会社、警備会社などの連携により提供されている総合的なシステムであるが、そこまでいかないものであれば、携帯電話会社などが提供する「キッズケータイ」や「みまもりケータイ」(子供が発信すると大きなブザー音が鳴り周囲の人々に知らせるとともに子供の家族へ発信位置情報が入ったメールが配信されるシステム。家族から警備会社に現場への急行を要請することもできる(有料)。)、「高齢者緊急通報システム」(持病を持つひとり暮らしの高齢者などがボタンを押すと警備会社などに通報されるシステム。)、「HELPNET」(事故時などに車に搭載された専用端末のボタンを押すと警備会社などに通報されるシステム)などもある。

携帯電話の電波が届かない場所(山、砂漠、海等)での非常事態を知らせるためには衛星が必要になる。船舶のEPIRB(非常用位置指示無線標識)や航空機のELT(航空機用救命無線機)という発信機は、コスパス・サーサットという各国政府が資金を出し合って国際的に運用している捜索救助専用の衛星に向けて緊急通報を送信するための発信機である。なお、コスパス・サーサットに対して電波を発射できる発信機はEPIRBやELTだけではなく、PLB(個人用救命無線機)というハンディタイプのものも実用化されている。EPIRBやELTのように船舶や航空機に備え付けられたものは事故発生時に自動的に発射される仕組みが備えられているが、PLBの場合は所有者がボタンを押さないと発射されないという点が異なっているだけで、使われている電波や国際的な救助ネットワークは、EPIRBやELTと同じものである。なお、コスパス・サーサット衛星では、電波の発射位置を特定することはできるが、携帯電話のように双方向での通話などはできない。言い換えれば「アラート」に特化したシステムである(「Distress Beacon」参照)。

コスパス・サーサット以外の衛星を利用した緊急通報サービスでは、インマルサット(英国の民間企業の衛星)がある。船舶用のインマルサット端末に備えられた遭難ボタンを押したり、船舶用端末から505番をダイヤルすると、最寄りの国の救助センターに優先接続される。コスパス・サーサットの緊急通報機能に携帯電話の通話機能が追加されたようなものと考えればよいだろう。

(写真提供:㈱日本デジコム(JDC))

その他の衛星による緊急通報サービスとしては、グローバルスターの「SPOT」やイリジウムの「InReach」や「Iridium Go!」がある。これらの端末には「SOSボタン」があり、押されると家族へメールで通報したり、米国ヒューストンにある警備会社(GEOS IERCC)へ通報したりすることができる。GEOS IERCCは必要な場合には世界中の救難当局へ連絡してくれる。テキストメッセージの交換だけだが双方向での通信である。

固定電話、携帯電話や衛星通信は、それぞれ、通信ネットワークや人工衛星を介した通信だが、このようなネットワークを介さない、言わば、通報者とその受信者が直接つながるタイプの緊急通報発信機(これらを総称して「短距離ビーコン」と呼ぶ。)も多数存在する。短距離ビーコンの代表例は、「ブザー」である。何か異常があると大きな音や光などで周囲の人々に知らせる仕組みであるが、これらは音波や光波という立派な電磁波を利用した通信装置と考えることができる。音波の代わりに普通の電波を使用して周囲の人々に通報する仕組みのものもある。代表的なものとしては、雪山登山者が雪崩に遭ったときに雪の中の自分の位置を仲間に知らせるための雪崩ビーコンがあるが、その他にも富山県剣岳の冬山登山者に貸し出されている「ヤマタン」、船舶の救命艇に搭載されている「レーダートランスポンダー(SART)」などもこれに類するものであるし、船舶や航空機の遭難周波数(156.8MHzや121.5MHz)による緊急呼出も周りの船などのに非常事態を知らせるためのものなので、短距離通報用の手段と考えることができる。

なお、非常事態の発生を知る方法としては、上記のような緊急通報(要救助者が自ら通知しようとする行為)という能動的な行為(これを「積極的通報」と呼ぶ。)以外にも、定期的な通報(定時連絡)が途絶えたことをもって何らかの非常事態が発生した可能性が高いと判断する方法(これを「無通報」と呼ぶ。)もある。船舶、航空機や車両の現在位置を把握するための運行管理システム(例:船舶用のAIS)には様々なものがあるが、このようなシステムの画面から突然ある物体が消えた場合、それは何らかの異常が発生したことを意味する。つまり、インシデントの発生を知るためは大きく次の2つに分かれるということになる。

- 積極的通報

- 無通報(定時通報欠如など)

2 要救助確認通信

緊急通報を受信した者がそれを送信してきた通報者と連絡をとり、詳細状況の確認を行うための通信を要救助確認通信と呼ぶ。前章で示した図1の②で示されたものである。船舶や航空機からの緊急通報や110/119/118番通報にはいたずらや操作の誤りによるものが実際には非常に多く、通報の真偽を確認するためにもこのプロセスは非常に重要なものである。要救助確認通信には、緊急通報が行われた通信手段と同じ手段によってできる場合とできない場合がある。例えば110番通報の場合は携帯電話で110番をダイヤルすれば警察のオペレーターと直接通話できるようになるのでその場でオペレーターから必要な情報をいろいろと聞かれることになる。しかし、前述したコスパス・サーサット衛星による緊急通報などの場合には通話チャンネルが元々ないので、通報者の電話番号などをデータベースで調べた上で緊急通報とは別の通信手段(携帯電話や衛星電話など)によって通報者と連絡を取らなければならない。このための手段としては、携帯電話や衛星電話の他、メールやSMSなどのようなメッセージによることも可能であるし、船舶や航空機などの場合には、中波(MF)、短波(HF)または超短波(VHF)などの無線による呼び出しという手段もある。

いずれの場合でももっとも重要なことは、緊急通報の中にその発信者の識別符号(ID)が含まれ、そのIDが適切にデータベース登録されていることである。携帯電話からの110番通報であればその電話番号、船舶のEPIRBからの発射であれば船舶番号(MMSI)がIDであるが、携帯電話番号は携帯電話会社に、船舶番号は船舶データベースにそれぞれ所有者情報などが登録されており、検索すれば様々な情報がわかる。データベースから様々な情報が入手できれば、通報者との会話で質問して入手する必要がなくなり、時間の節約にもなるし、通報者にコールバックするためには通報者の電話番号も必要になる。

短距離ビーコンのように無線や通信回線を経由しない緊急通報の場合でも、基本的な考え方は同じである。例えば、火災報知機が鳴った場合には多くの場合は誤作動等をまず疑い、何があったのかを確認するであろう。なお、災害時などには多くの人が家族などに安否確認を行うが、これも一種の要救助確認通信と考えることができる。緊急通報というプロセスなしに行われる要救助確認通信(「受動的緊急通報」と呼んだ方がよいかもしれない。)ということである。

3 情報収集通信

非常事態が確かに発生したことが確認できたならば、次に行わなければならないことは、非常事態に対応するために必要な情報をできる限り多く収集することであり、これを情報収集通信と呼ぶ。前章の図1③がこれに相当する。通報者からの情報は最も重要なものだが、大きなインシデントになればなるほど、今後の展開や被害の拡大を予測するために様々な情報が必要になってくる。例えば火災であれば周辺地域の風向や風速といった情報があれば火災がどちらの方角に広がっていくのかを推測できるし、船舶遭難などでも同様に海流の方向や速度、風速、風向などがわかれば船舶がどちらの方向に流されていったのかを予測することができる。津波災害の場合でも、どの地域の人口がどの程度かという情報があれば被害の状況を推測することはある程度可能である。情報収集しなければならない情報は、誰が、なぜ、どこで、いつ、何を、どのように発生させたか、言い換えれば、5W1H(Who, Why, Where, When, What, How)に関する情報が基本であるが、これらに限らず、危険情報など、現状に影響を与える可能性があるものに関するあらゆる情報ということになる。情報収集のためには、専門家や特定の情報を持っている人に聞くという方法以外にも、データベースを調べたり、書物を調べるという方法もあるであろう。データベースに接続するためには接続用のインターネットや専用回線が必要になる。関係当局や専門家、状況を知っていそうな第三者とコンタクトをとるためには、電話回線や無線などが必要になる。このように情報収集通信を実施するためには、通信手段そのものに加えて、どこに聞けばどのような情報がわかるのか、情報にアクセスするためにはどのような手段があるのか、などというアクセス情報を事前に十分整理しておく必要になる。

4 情報配信

図1④が情報配信と呼ぶものだが、警報(Warning、Alerting)や放送(Broadcast)と言い換えることもできる。非常事態の発生を知り、その確認や関連情報の収集を済ませた後のステップは、その事実を組織内外のできる限り多くの人々に一斉に知らせるということである(注:極めて重大かつ緊急性が高いインシデントの場合には確認等の作業をする前に実施した方がよい場合(津波警報等)もある。)。例えば、船舶が遭難した場合を考えてみると、船舶から遭難信号を受信した救助調整センター(RCC)は、インマルサット衛星による放送サービスや中波(518kHz)放送システムを使って推定遭難位置の周辺を航行している船舶に対して遭難事故の発生事実を幅広く放送する。この放送は、付近を航行している全ての船舶が対象なので一般の商船や漁船など多くの船舶が同時に受信し、通常はそのうちの何隻かが応答し、救助に向かうことになる。高速道路で事故が発生したときにはその事実が道路交通情報チャンネル(中波放送)やVICSと呼ばれるカーナビに対するデジタル放送(FM多重放送)などで放送され、付近を走行している車両へ周知される。受信した車はルートを変更することなどもできるであろう。気象庁は、全国に設置された地震計や各種のセンサーから大きな海底地震の発生をキャッチした場合には、NHKや民放、防災放送、携帯電話の防災速報などによって、幅広く津波警報を出す。津波警報を受信した市民は、直ちに高台への避難を開始しなければならない。なお、津波などのように極めて短時間で到来し、一分一秒を争うような迅速な行動が必要な場合には、ある程度の誤差や誤りがあることは承知のうえで確認プロセスなどは省略し、地震計やセンサーを信用して警報を出すということも重要であろう。誤報を出すことによるデメリットと警報が遅れることによるデメリットを比較した場合に警報が遅れるデメリットの方がはるかに大きいと考えられるためである。火災は、昔に比べれば最近大分減ったが、たまに「ただいま、どこどこで火災が発生いたしました・・・・・・」という防災放送が町内の防災無線のスピーカーから聞こえてくることがある。これも自治体が地域住民に火災というインシデントの発生を知らせ、注意を促しているものである。このように情報配信には様々な種類のものがあり、また、その手段にも多種多様なものがあるが、大きく分けると、

- 船舶向け放送のようにその受信設備を保有している人が特殊かつ限定的なグループである場合(特殊放送手段)【例、インマルサットEGC(船舶向け)、ナブテックス(船舶向け)、VICS(車両向け)】

- 特定の狭い地域のみに対しての放送(地域放送手段)【例、防災無線、テレビ・ラジオ(地方放送)、社内放送、メガホン(要するに大声で周囲に知らしめるということ)】

- 広く一般大衆に対して知らしめることができる放送(マス放送手段)【例、テレビ・ラジオ(全国放送)、携帯電話アプリ(防災速報など)、インターネット(ホームページ、ブログ、Facebook、Twitterなど)】

の3つに分けることができると考えらる。このように情報配信のためにはいくつかの手段があるが、インシデントの大小、種類及び場所などに応じて適切な手段を選択し、利害関係者に対して迅速かつ同時に知らしめることが重要であろう。

5 内部指揮通信

図1⑤を内部指揮通信と呼ぶ。インシデントの発生を知ったIMSが、自らの管理下にある人員や資機材等の内部リソースとコンタクトし、必要な救助等の対応措置を指示する際の通信が内部指揮通信である。例えば、船舶が遭難した場合、遭難信号を受信した救助当局は救助船や航空機を手配するが、これらの救助船等がその当局の管理下にあるものであれば出動を指示・命令する。他方、その管理下にない他の組織や民間企業のものを使うということになると指示・命令することはできないので相手の都合などを考慮した上で出動を要請するという交渉が必要になる。このような自らの管理下にある組織内部での通信が内部指揮通信で、外部の組織との通信は次に述べる対外調整通信ということになる。110や119番通報を受けつけた警察や消防がパトカーや消防車に指令する際の通信も内部指揮通信であるし、企業が社内の専用ネットワークを使って社内関係者へ指示するのも内部指揮通信である。内部指揮通信に使用される通信手段は、誰でもが使える公衆回線ではなく、独立した専用回線や専用の無線周波数(これらを「専用通信」と呼ぶ。)が使用されるのが一般的である。専用通信のための手段としては、次のようなものがある。

(1)固定系(地上)

- 独自に光ファイバー等の通信ケーブルを敷設する方法

- 通信会社の固定通信網を使って専用線または仮想専用線(VPN)を構築する方法

(2)無線系(地上)

- 専用周波数を取得する方法(MF, HF, VHF、自営マイクロ波回線等)

- 通信会社の携帯電話網等を使って専用線または仮想専用線(VPN)を構築する方法

(3)無線系(衛星)

- 独自に衛星を打ち上げる方法

- 通信会社の衛星を使って専用線または仮想専用線(VPN)を構築する方法

なお、専用の通信ケーブルや専用周波数を使用できれば秘匿性の確保及び災害時等公衆回線が使用できなくなった場合においても使用できるなど多くのメリットがある反面、コストが高くなることなどがデメリットである。内部指揮に使用される通信方式は、電話による音声通話形式のみならず、テレビ電話、メール等によるメッセージの交換やFAX、図画情報の交換まで多種多様である。

6 対外調整通信

図1⑥を対外調整通信と呼ぶ。インシデントの発生を知ったIMSが自らの管理下にない組織の人員や資機材等の外部リソースとコンタクトし、必要な救助等の対応措置を要請する際の通信が対外調整通信である。例によって船舶遭難の場合を考えてみると、前項にて述べたような救助当局が民間の商船などに救助を要請する場合の通信が対外調整通信ということになる。その他、119番を受付けた消防が急病人の搬送先の病院と連絡をとるのも対外調整通信ということになるし、大災害に直面した地方自治体が隣接する自治体や国に支援を要請する際に行われる通信も対外調整通信ということになる。これらはいずれも自らの管理下にない組織に対する要請なので、相手に支援要請を断られることも稀にはあるであろう。なお、異なる組織間の通信ですので共通の通信手段などもないのが一般的である。従って、これらの組織との間の通信は、公衆網による電話、メール、FAX等に頼らざるえない。頻繁に共同作業を実施することが事前にわかっている組織間においては、前項で述べたような専用通信手段を互いに準備しておくこともできるが、協定を結んで共通の専用通信手段を準備するというのはなかなか容易ではないことも事実である。

7 現場通信

最後に図1⑦を現場通信と定義する。災害等のインシデント発生現場において対応している内部リソースや外部リソースなどの組織や個人が相互に連絡をとりあうために行う通信が現場通信である。例えば、船舶遭難の場合には遭難現場で捜索活動に従事する巡視船同士またはこれに協力している商船と巡視船の間の通信が現場通信であるし、火災現場で消防活動を行っている消防隊員が無線などにより相互に連絡を取り合うのも現場通信である。企業の工場やプラントが被災し、その復旧にあたっている職員とその支援に来ている外部の企業との間の通信も現場通信ということになる。なお、現場通信は、必ずしも内部リソースや外部リソース間で行われるわけではない。場合によっては、要救助者や情報源などとも直接に連絡をとりあうこともある。現場通信は、比較的短距離の通信となるため、トランシーバー型の無線機がメインになる。しかしながら、これも内部リソースと外部リソースが相互に同じものを保有していることが少ないため、組織を跨いだ現場通信となると携帯電話や衛星携帯などによる公衆網を使った通信手段に頼らざる得ないのが実情である。なお、場合によっては内部リソース用のトランシーバーを外部に貸し出すことを想定している場合もある。いずれにせよ、現場での幅広い情報共有や迅速な指揮、調整等に適したものである必要があるので、トランシーバーのようなプッシュ・トゥー・トーク型(PTT)の1対n型の通信手段が最も望ましい。

第3章 非常事態での通信手段を選ぶ

1 非常事態における通信リスク

前章にて非常事態には、緊急通報、要救助確認、情報収集、情報配信、内部指揮、対外調整、現場調整という通信機能が必要になるということ、また、これらには様々な通信手段があることについて簡単に説明したが、本章では、更に詳細に各通信機能の基本的要件を定義して、それらの要件を満たすためにはどうしたらよいのかについて検討していくことにする。まず、非常事態とは、インシデントの発生を意味するが、インシデントとは「中断・阻害、損失、緊急事態若しくは危機になり得る又はそれらを引き起こし得る状況」(ISO22300(2.1.15))と定義されているとおり、事故になる一歩手前の危険な状況から東日本大震災のような大災害まで、地震、津波、事故、不祥事、テロなどを幅広く含む非常に広い概念で、損害や被害の程度もまた様々である。例えば、日常的な事故程度であれば、いつも使っている携帯電話が問題なく使えるが、東日本大震災並の大きな災害時には携帯電話や固定電話は大抵使えなくなる。東日本大震災時には、三陸沿岸で広範囲に地震や津波による被害が発生し、携帯電話の基地局の多くが使用不能になり、また、固定電話を支える光ファイバー網も浸水・倒壊等で使用不能となるなど、ネットワークのあちこちが切れてしまい、復旧までに数週間を要するという深刻な事態になっていたことは記憶に新しい。また、直接、建物の倒壊や津波等の被害を受けなかった首都圏においても、多くの人が一斉に電話に飛びつき、安否確認等を行ったために電話回線がパンクして、携帯電話、固定電話とも数時間にわたって繋がりにくい状況が続いていた。一方で、電話が繋がりにくかった首都圏においてもSNSなどIPネットワークを使用したものについては、あまり影響を受けずに通常通り使用できたし、衛星電話を保有していた三陸沿岸の自治体では様々な通信が可能であったところもあった。このように、大規模な災害等が発生した場合を想定すると、

- ネットワークを支えるインフラ自体が破壊してしまい物理的に使用できなくなるリスク(これを「通信インフラ崩壊リスク」と呼ぶ。)

- ネットワークが混雑して使用できなくなるリスク(これを「回線飽和リスク」と呼ぶ。)

という2つの大きなリスクに直面することがわかる。従って、大規模な災害時においても通信を確保するためには、どのようなインシデントが発生しても伝送路が物理的に確保でき、かつ、その伝送路の中に自分の通信空間が確保できるような通信手段を構築しておかなければならないということになる。

2 通信手段の分類

非常事態における通信は、前項でも述べたとおり、そのインシデントが大規模になればなるほど非常に過酷な状況下で行わなければならないことになり、そのための手段を検討するにあたっては、通信インフラ崩壊リスク及び回線飽和リスクを考慮したものでなければならない。そこで、現在存在する通信手段を、いくつかの視点から分類し、それぞれ、各リスクに対してどの程度耐えられるのか、また、その他どのような特徴があるのかについて整理しておく。

(1)有線通信と無線通信

有線通信とは、自分と相手の間の伝送路が有線、すなわち、目に見える通信ケーブルでつながれているものである。通信ケーブルの種類としては、光ファイバー、メタリックケーブル、同軸ケーブル、イーサーネットなどがあり、次のような特徴がある。

- 回線容量が大きい(回線飽和リスクに強い)

- 安定した通信が可能

- 盗聴されにくい

- 移動に適さない

- 任意の人につなげるためは回線交換が必要

- 通信ケーブルが切断されると通信が途絶する(通信インフラ崩壊リスクに弱い)

これに対して、無線通信とは、自分と相手の間の伝送路が無線、すなわち、目に見えない電波を使用しているものである。電波法では「三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波」を電波と定義しており、ラジオ放送に使われている中波や短波、衛星通信に使用されているマイクロ波など様々な周波数の電波が多様な目的に使用されている。光も電磁波の一種で電波と同じような性質を持っているので空間を目に見える通信ケーブル(光ファイバーケーブル)なしに直接つなぐものであれば無線の一種として考えてよい。しかし、光ファイバーケーブルの中を伝わる光は、性質として有線通信と同じである。無線通信には次のような特徴がある。

- 回線容量が小さい(回線飽和リスクに弱い)

- 安定した通信の確保が難しい

- 盗聴されやすい

- 移動に適する

- 回線交換がなくても通信できる

- 通信ケーブルが切断されるリスクがない(通信インフラ崩壊リスクに強い))

すなわち、有線通信と無線通信は全く正反対の特徴を備えており、有線通信は大容量で回線飽和リスクに強いが通信インフラ崩壊リスクに弱く、無線通信は逆に回線飽和リスクに弱いが通信インフラ崩壊リスクには強いということになる。しかしながら、実際に今日使用されている通信手段で純粋に有線だけ、無線だけというものはあまりない。例えば、携帯電話は基地局と我々の電話機の間は確かに無線だが、基地局から先の電話会社のネットワークの中は光ファイバーなどの有線で構成されていて、必ずしも無線ではない。衛星通信も無線の一種であるため災害に強いと言われる。しかし、これとても公衆通信網に入っていく場合には、地上にゲートウェイがあって、そこから先は有線になる。従って、そのゲートウェイまたはその先にある有線部分が被災した場合にはやはりつながらなくなる。このように何らかの地上設備(有線網、交換機、基地局、ゲートウェイなど)に依存している場合には、その地上設備が被災すればつながらなくなると考えておいたほうがよいだろう。従って、通信インフラ崩壊リスクに耐えることだけを考えれば、そのベストな方法は、自分と相手方を直接に無線でつなぐことである。これには地上波(地球の表面を伝わっていく電波)を使ったトランシーバーのようなものを使う方法と、自分と相手方の双方を衛星を介して接続し、かつ、ゲートウェイや公衆網を介さずに直接つなぐ方法の2種類がある。

(2)公衆通信網と専用線

我々が日常使用している携帯電話や固定電話は、公衆通信網を介して世界中のどこへでも電話番号ひとつで接続できる。相手が、異なる国にいても、異なる電話会社と契約していてもつながるが、これは世界中の電話会社の交換機が接続を仲介しており、この電話交換の仕組みがITU(国際電気通信連合)という国際機関で国際標準化されているからである。また、インターネットも世界中どこにいても同じようにつながる。インターネットの場合はITUではなくIETF(Internet Engineering Task Force)という民間の標準化団体で仕組みが標準化されているが、国際標準化され、誰とでもつながるという意味では携帯電話や固定電話などと変わりはないので、筆者はインターネットも公衆通信網の一種と考えることとする。公衆通信網の特徴は、次のとおりである。

- 誰にでもつながる

- 同時に大勢の人が接続しようとすると容量オーバーになる(回線飽和リスクに弱い)

これに対して、閉じられた組織の中でしかつながらないものを専用線という。例えば、各国の軍や警察などの公的機関は、通常、組織内の通信のために専用線を構築しているし、民間企業でも銀行のATMネットワークなどのように専用線を使っている企業は数多くある。多くの企業が社内に構築しているイントラネットも使われている技術はインターネットと同じものが使われているが、閉じられた空間におけるネットワークなので専用線の一種になる。専用線の特徴は次のとおりである。

- 組織の外へはつながらない

- 多くの人が公衆通信網へ同時に接続しようとする場合でも専用線には影響がない(回線飽和リスクに強い)

更に専用線自体も交換接続型専用線と直接接続型専用線の2種類に分かれる。交換接続型専用線は、専用の伝送路内に交換設備を設けて組織内部の誰とでも通信できるようにしたもの、直接接続型専用線は伝送路内に一切交換設備を設けずに特定の相手方と通信できるようにしたもので、各国首脳同士が直接連絡するためのホットラインのようなものである。交換接続型専用線は組織内部において公衆通信網に近い性質を持っており、組織内の人々が皆一斉に電話機に飛びつけば繋がりにくくなることは言うまでもない。

ところで、専用線といっても必ずしも、独自にインフラを構築しなければならないということではない。政府機関などのように専用周波数の確保、専用マイクロ波ネットワークの構築、専用光ファイバー網の構築、または、専用衛星の打上などの方法により完全に自営の専用線を運用する方法もあるが、電話会社が提供している専用線サービスを利用する方法もある。完全に自営の専用線を構築するには巨額のコストがかかるので、一般的な企業などには難しい面がある。重要なことは、如何なる方法でもかまわないので専用線を構築し、自分達の通信空間を確保しておくことである。

(3)回線交換方式とパケット交換方式

公衆通信網の場合も交換接続型専用線の場合も相手の電話番号やアドレスを指定するだけで誰にでも(交換型専用線の場合は閉鎖ネットワーク内の誰にでも)接続できるのは、電話交換機のような交換設備があるからであるが、この交換方式にも大きくわけて、回線交換方式とパケット交換方式の2種類がある。携帯電話や固定電話の通話に採用されているのは回線交換方式、インターネットに採用されているのはパケット交換方式である。回線交換方式の場合は、電話機から相手先の電話番号をダイアルすると、まず最寄の交換機(交換機A)に中継され、その交換機Aが相手先の電話回線を収容している交換機Bを探し、交換機AとBの間の伝送路を確保し、さらに相手を呼出して、応答があれば自分と相手の間の伝送路が確保される。電話の場合は、このように通話ごとに専用の伝送路が確保されるので、他の余計なデータが紛れ込む事もなく、品質のよいクリアな通話が可能になる。回線交換方式は、音声などのようにリアルタイムな情報伝送には適しているが、伝送路の中に他のデータを送る余裕があったとしても、当事者以外は使うことができないので、大きな無駄が生じてしまうという欠点がある。言い換えれば、伝送路を効率的に使用することができないので、回線がパンクしやすいということになる。

これに対して、パケット交換方式の場合は、データをいくつもの小包、すなわちパケットに分割し、そのパケット毎に相手のアドレスを埋め込んで、世界中のルーターを経由して、相手へと順次送り出し、受け取った相手が、これらのパケットを元のデータへと復元するという方式である。相手へとパケットが配達されている途中では、回線交換方式とは異なり、自分が送ったものではない他人のパケットも混合して配達される。従って、伝送路を有効に活用することができ、回線飽和リスクに強いという点が大きなメリットである。但し、多数のパケットが同じ伝送路上を伝わていく場合には、当然、遅延が生じる。携帯電話のパケット通信速度が東京都内では遅くなり、人口密度が低い地方では早いのはこのためである。従って、IP電話などのように音声などのリアルタイムデータをパケット化して伝送するような場合は、品質が悪くなり、通話が途切れる、などの問題が生じやすくなる。

このように両方式は対照的な側面を持っているが、大災害時の回線飽和リスクを回避するためにはパケット交換方式の方が有利であることが理解できるであろう。これは、実際に東日本大震災の際に、携帯電話や固定電話が繋がりにくかったのに対し、インターネットメールやFacebookなどのソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)は比較的利用できたことからも裏付けられると思う。なお、大災害時には通信会社は通信規制を実施する。これは各社の通信設備に障害が発生することを防ぐとともに、災害時優先電話などの重要通信の接続を確保するための措置だが、これが実施されると電話交換機のみならず、携帯電話会社のパケット交換機も通信規制が行われるので、携帯電話に付属しているショートメッセージや携帯メールはやはり繋がりにくくなる。比較的繋がりやすいのは、携帯電話会社のパケット交換機などを経由しない一般のインターネット接続の場合である。SNSなどのインターネットのパケットは基本的に通信会社の規制の影響を受けない。従って、最も望ましい方法は、いずれの交換方式も使わない直接接続型専用線とすることだが、交換方式を使わざる得ない場合は、パケット交換方式としておいた方がよいということになる。

(4)1対1型通信(電話型)、1対n型通信(トランシーバー型)、放送型通信

最後の分類方法は、1対1型通信(電話型)と1対n型通信(トランシーバー型)である。携帯電話や固定電話など回線交換方式による通信手段は、自分が電話番号を回した特定の相手1人としか通信できない。この場合は、自分の持つ情報を特定の相手に送ることはできるし、自分も相手の情報を得ることができるが、同時に複数の人に伝えることは基本的にできない。これを1対1型通信と呼ぶことにする。電話にスピーカーを取り付けて、ある程度多くの人が同時に聞くことができるようにしたり、電話会議システムを使って異なる場所にいる複数人が同時に通話する方法もあるが、柔軟に複数の人が参加できるものではない。

これに対し、電波を使ったトランシーバーのような無線機の場合は、1人の人が話すと同じ周波数を聴取している人全員がその内容を聞くことができる。これを1対n型通信と呼ぶ。多くの人が同じトランシーバーで通信する場合をイメージしてみよう。ある人が、「XXXさん、こちら◯◯◯です。こちらの状況は△△△です。どうぞ。」と言ったとする。するとこの通話内容は、XXXさんのみならず、同じ周波数を聴取している他の人々にも同時に伝わる。そして、同じトランシーバーで同じチャンネルを使っている人であれば、誰でも同じようにこの通信に参加することができる。このように、同じチャンネルを使って、話すときにボタンを押して交互に通話する方式はPTT方式(Push-To-Talk)と呼ばれている。PTT方式は、かつて、業務用通信やアマチュア無線マニアが盛んに使われていた方式だが、最近はあまりにも携帯電話が発達しすぎてしまい、趣味としても業務用としてもあまり使われなくなってしまった。しかしながら、実は、非常事態のように同時に多くの人に情報を伝え、かつ、限られた通信チャンネルを有効に使う必要があるときには、このPTT方式は非常に優れている。

ラジオやテレビなどの放送も、放送局から不特定多数の人々に一斉に情報を送ることができるものですので、まさに1対n型通信だが、PTT方式のように誰でも発信できるというものではなく、基本的に放送局から視聴者への一方通行のものである。従って、筆者はこれを区別し、「放送型通信」と呼ぶことにする。1対1型通信、1対n型通信、及び放送型通信のメリット・デメリットを整理すると次のようになる。

■1対1型通信(電話型)

- 相手との通話を他人に聞かれることがない

- 相手とじっくり意見交換することができる

- 非常時には回線をパンクさせる恐れが大きい(回線飽和リスクに弱い)

■1対n型通信(トランシーバー型)

- 複数の人の間で同時に情報交換できる

- 1人の発言は簡潔明瞭に行う必要がある(ルールを決める必要がある)

- 通信チャンネルを有効に使うことができる(回線飽和リスクに強い)

■放送型通信

- 多くの人に一斉に情報を伝えることができる

- 情報の流れが一方通行である

- 通信チャンネルを有効に使うことができる(回線飽和リスクに強い)

PTT方式などの1対n型通信は、トランシーバーのように無線を使ったものが代表的だが、最近ではインターネット・プロトコル、言い換えればパケット交換方式を使ったものでも同じ機能をもったサービスやアプリケーションがある(例、衛星を使ったPTTシステム)。同様に放送型通信も必ずしもラジオやテレビのように電波を使ったもののみならず、ストリーミング技術を使ったインタネットラジオのようにパケット交換方式によるものも多くなっている。なお、パケット交換方式の方が災害時にはメリットが大きいと述べたが、パケット交換方式であってもやはり通信回線は有限であり、多くのパケットが流れば流れるほどパケットの配達が遅れ、遅延が生じるので、大災害時などのように非常に多くの人が通信を行うような場合にはIP電話などのリアルタイム伝送は品質が劣化する可能性が高い。従って、情報の同報性及び回線飽和リスクの回避という観点からは、極力1対n型通信を使うことが望ましいということになる。双方型の1対n型通信によるか、一方通行の放送型通信によるかは、図1のインシデント・コミュニケーションモデルのどの機能を行うための通信なのか、言い換えれば、通信の目的によって使い分けるべき問題となる。

3 通信手段を選ぶ

第2章において、各通信ファンクションを説明した際、どのような通信手段が適切か簡単に述べたが、ここで再度、各種のリスクを考慮した上でどのような通信手段が適切なのか検討してみよう。まず、一般論から言えば、有線より無線、公衆通信網よりも専用線、回線交換方式よりもパケット交換方式、1対1型通信よりも1対n型通信が望ましいことは論をまたない。無線が望ましい理由は通信インフラ崩壊リスクを回避するため、専用線・パケット交換方式・1対n型通信が望ましい理由は回線飽和リスクを削減するためである。通信インフラ崩壊リスクについては、無線を使えば、自分と相手との間に中継装置などが地上に置かれていない限り、回避することができる。しかしながら、回線飽和リスクから完全に解放されることは簡単にはできない。専用線であっても組織の内部で多くの人がその専用線に飛びつけばやはりパンク状態になるし、パケット交換方式であっても多くのパケットが流れば配信の遅延は生じる。1対n型通信にしたところで、ひとつのチャンネル上に非常に多くの人が参加すれば、自分にはなかなか発信のチャンスが回ってこないかもしれない。回線飽和リスクを完全に回避するためには、よほど各自が多くの人との間で専用の直接接続型専用線でも持っていない限り不可能である。また、無線と言えども100%信頼できるものではないことも事実である。マイクロ波やミリ波のように周波数が高くなってくればくるほど、見通しの範囲しか電波は到達しないし、遠方まで到達させようとして衛星などの中継機を置くと、雪や雨のために電波が減衰し、つながらないこともある。短波等の波長が短い電波は遠くまで届くが伝搬が不安定であり、常時、相手と通信できるわけではない。従って、相手が電波が確実に届く見通しの範囲内にいる場合、つまり、現場通信については、トランシーバーのような無線を使い、1対n型通信によって直接接続型専用線を構築するということが少なくとも最適であると言える。通信機能毎に検討すると次のようになる。

■現場通信

現場通信は、比較的近距離の見通し範囲内で作業している正に現場最前線の人々の間の通信だが、距離が遠く離れていないのであれば、最も原始的な方法は、人がメッセージを抱えて走って伝えにいくという手段、言い換えれば、伝令員を走らせることである。しかし、それでも、電気的にメッセージを伝える方法があれば、それを使うことが時間の節約になり、望ましいことは言うまでもない。電気的にメッセージを伝える手段としては、近距離通信であれば、ハンディタイプの無線トランシーバーのようなものが最も望ましいであろう。ひとつの通話チャンネルを複数の人が使用し、通話の前にPTTボタンを押して話をするというものである。PTTボタンを押して話をした内容は、同じ通話チャンネルを聴取している全員の人に同時に伝わるので、指揮官からの指示は瞬時にかつ同時に複数の人に伝わるし、指揮官への報告も、グループの構成員に対しても同時に伝わり、情報の共有もスムーズに行うことができる。

携帯電話などにもトランシーバー機能(グループモード)などと称して擬似的にPTT通信が行えるサービスやアプリもあるが、これらの場合には、全ての通信が携帯電話の基地局を経由したものとなるため、基地局が倒れた場合には通信できなくなる。つまり、通信インフラ崩壊リスクがある。従って、極力、現場関係者が基地局などを介さずに直接無線によって接続される方式の方が望ましい。そのための周波数や通信方式は、様々なものがある。原則として、このような無線機を取扱うためには電波法によって定められた無線従事者の免許を取得しなければならないが、微弱な電波のものであれば、特定小電力トランシーバーという免許不要の無線機も数多く市販されている。官公庁などであれば、専用周波数による専用トランシーバーを使うこともできるが、そのようなものを使うことができない民間団体などの場合は、特定小電力の機器などの中から好みに応じて選択することになる。

複数の組織が現場で連絡を取り合わなければならない場合には、同じトランシーバーを保有しているということは稀になるので、ある組織のトランシーバーを貸し出すことも考えなければならない。なお、このようなトランシーバータイプの通信を行う場合には、普通の携帯電話で話をするようなわけにはいかない。一定のルールに従って、通話する人は簡潔明瞭に話をする必要がある。このようなルールを定めたものが無線局運用規則というものであり、かつての無線従事者なら知っているはずだが、無線従事者の免許が必要ない特定小電力のトランシーバーを使用する者もある程度の知識は必要であるので、非常事態に携わる可能性がある人は、ある程度の研修や訓練を受けておくことが望ましい。

■対外調整通信

複数の独立した組織同士、言い換えれば別々の組織が相互に連絡をとりあう際の通信になるので基本的に同じ通信機器を保有していることは稀である。しかも、現場通信と異なり、距離的に遠く離れた組織と連絡をとるための手段ということになると、ある組織の通信設備を貸し出すということも困難である。従って、このような場合には公衆通信網によって接続しかない。公衆通信網の場合は、必ず交換機を経由した接続になるが、交換の方法には回線交換方式とパケット交換方式とがあること、そして、そのいずれもが回線飽和リスクの影響を受けるが、どちらかと言えばパケット交換方式の方が、回線飽和リスクが小さいことは前述のとおりである。

なお、大災害の時には、通信会社が発信規制をかけるため、普通に電話をかけてもまず繋がらないと思ったほうがよい。これを回避するため、災害時優先電話といって電話回線が混雑してつながりにくくなっている場合でも優先的につながるサービスを提供している通信会社もあるが、これは指定された電話機からの発信を優先的に接続するというサービスであって、着信側については何ら優先的に取り扱われるわけではないので、これとても100%必ずつながるというものではない。また、誰でも災害時優先電話の指定を受けられるというものでもなく、防災関係機関(必ずしも官公庁である必要はない。電気・ガス等の復旧関連会社なども含まれる。)などある程度公共性がある組織でなければ指定を受けられない。

従って、異なる組織間の通信は、できる限り、パケット交換方式、それも通信会社が発信制限をかける可能性がある事業者内パケット交換機を経由するもの(SMS等)ではなく、一般のインターネットを経由したものが望ましい。インターネットを経由したパケット交換の方式はインターネットプロトコル(IP)と呼ばれているものだが、普通の電話のように音声通話ができるIP電話からメール、ソーシャル・ネットワーク(SNS)、WEBまで様々なメディアがある。IP電話のような連続的に情報を送る方式の場合には、パケットが連続的に送信されることになり、ネットワークが異常に混雑する大災害時などには当然繋がりにくくなるが、メールやSNSのメッセンジャーのように短いデータを単発的に送る方式のものであれば相手に届く可能性は非常に高い。

公衆通信網によらざる得ない場合でも、インフラ崩壊リスクが大きい固定電話や携帯電話に依存するのは好ましいことではない。衛星端末を用意しておき、衛星を経由したIP接続によって、インターネットメールやソーシャル・ネットワークなど、できる限りパケットを連続的に送信しない手段によってメッセージを送信することが最もインフラ崩壊リスクを回避でき、かつ、回線飽和リスクを抑えて相手に接続できる確率を高める手段である。

(写真提供:㈱日本デジコム(JDC))

■内部指揮通信

インシデントの発生を知った組織(IMS)内部において行われる通信が内部指揮通信であり、自らの管理下にある人員や資機材等を派遣して必要な救助等の措置を指示するために行われる。対外調整通信とは異なり、基本的に同じ組織内における通信であるので、組織の専用ネットワークを構築することも容易にできる。実際に多くの企業や官公庁ですでに専用ネットワークが何らかの形で構築されている。しかしながら、それらが大災害時おける通信まで想定したものかというとそうではない場合も多い。全てのネットワークが有線系をベースとしたものであればインフラ崩壊リスクは非常に高いし、構内交換機(PBX)による接続に依存したものであれば回線飽和リスクも高い。通常業務用の専用ネットワークは、主として電話料金の節約や外部との接続を遮断することによるセキュリティー上のメリットを目的にしたもので、非常事態における通信リスクを考慮したものとは限らない。

非常事態における通信リスクを考慮するのであれば、基本は、有線より無線、公衆通信網より専用線、回線交換よりパケット交換、1対1型(電話型)より1対n型(トランシーバー型)である。内部指揮通信は先に述べた現場通信とは異なり遠距離の通信が必要になるので、無線を採用するのであれば中波、短波又は衛星経由といった遠距離での通信が可能な電波が必要になるし、専用線を確保するためにはこれらの電波の中に自己の組織専用の帯域を確保することが必要になる。また、このように無線により確保された専用線の中に交換機能を設けるのであれば、できる限り、回線交換方式は避けてインターネット・プロトコルによるパケット交換方式とし、更に1人の人が同時に通話できる相手が1人に限られる1対1型(電話型)は避け、1人がPTTボタンを押して話をすると同時に多くの人がその話を聞くことができる1対n型(トランシーバー型)とすべきである。そして、できれば動画や音声による通話は避け、文字情報等によるメッセージ交換とした方が、回線飽和リスクを下げる観点からは望ましい。

なお、専用の電波を確保するといっても中波や短波といった低い周波数帯は、官公庁には配分があるが、民間レベルで取得することは困難である。しかし、衛星経由の専用線であれば、コストはかかるが誰でも専用線を設置することができる。電波というものは有限な資源であり、携帯電話などはこの有限な資源を交換機能を使用することによって多くの人々が共有しているから一人あたりのコストは安く抑えられているのだが、このような有限資源を単独の組織で占有しようとすればするほどそのためのコストは高くつく。このようなコストを押さえるためには、非常事態には協力する必要がある組織同士があらかじめ協定し、共同で専用線を確保し、パケット交換や1対n型の方式を採用することによって、最大限その専用線を効率的に共有できるよう訓練や研修を行っておくのがよい。

■情報配信

警報(Warning、Alerting)や放送(Broadcast)によって、非常事態発生の事実を組織内外のできる限り多くの人々に一斉に知らせる行為のことであり、すでに述べたとおり次の3つの手段に分類できる。

- 特殊放送手段(受信できる対象が限定的な手段)

- 地域放送手段(特定の地域のみに周知が可能な手段)

- マス放送手段(広く一般大衆に周知が可能な手段)

特殊放送手段には船舶向けに気象警報や航行警報を送るインマルサットや自動車向けに道路交通情報を送るVICSなど、地域放送手段にはテレビやラジオの地方局や自治体の防災無線など、マス放送手段には全国放送のテレビやラジオ、インターネットによる各種の放送などがそれぞれ含まれる。官公庁などが防災等の手段として整備しているものはその手段を管理している官公庁でなければ使用することはできないし、テレビ・ラジオなども放送局に頼んだからといって、必ずしも放送してくれるものではないので、誰でも自由に利用できるとは限らないものが多いのが実情だが、インターネットを経由した発信など誰でも比較的容易に可能なものもないことはない。従って、非常事態に直面した組織は、必要に応じて、官公庁への通報やプレス発表などによって情報の拡散に努めるとともに、インターネットなど誰でもが自由に使用できるメディアも活用して情報を発信していかなければならないであろう。

■情報収集通信

情報収集通信は、大きく2つに分かれる。

- 組織内情報収集: 同一組織内での情報収集

- 組織外情報収集: 外部の組織等からの情報収集

組織内情報収集のための通信手段は、内部指揮通信のための手段と同じと考えてよく、また、組織外情報収集のための通信手段は、対外調整通信のための手段とほぼ同じと考えてよいと思われる。ただし、情報収集の相手は必ずしも人とは限らない。例えば、今後の気象情報を収集したい場合に気象情報のWebサイトにアクセスすればよく、また、地形情報を入手したければGoogleマップにアクセスすれば用が足りるかもしれない。また、クライシスマッピングなどの手段もこれから整備されれば有効だろう。これらは全て一種のコンピューター上のデータベースからの情報収集だが、その他にも書面、文献からの情報収集などといったプロセスも含まれるので包括的に考えなければならない。どんな情報が、どこから入手できるのかを整理しておくことが最も重要ということになり、情報収集通信とは電話番号やWebアドレス、そしてアナログ的な場合には図書館の本棚にアスセスするための手段ということができるかもしれない。

■要救助確認通信

緊急通報の真偽を確認するための通信が要救助確認通信であるので、ある意味、前項で述べた情報収集通信の一種と捉えることもできるが、現実の世界では船舶からの遭難通報をはじめ、110/118/119番通報から火災報知機にいたるまで、誤発射や誤動作によるものなど誤った緊急通報がその大半を占めているため、これの真偽を確認するために特別重要なプロセスであるし、また、安否確認もこれに分類されるので、この通信は特別扱いにしたい。

緊急通報の発信源に対して直接問い合わせるためには、発信源のコンタクトポイントが非常に重要になる。通常、船舶からの緊急通報装置のようなものにはIDが含まれているので、そのIDをもとにデータベース検索し、問い合わせ先を確認して問い合わせを行うことになる。110/118/119番通報のようなタイプの場合には切らない限り相手と直接会話ができるわけなので相手との会話の内容からその真偽を推定することになる。また、機械的に送出されるアラームのような場合にはその状況を推定可能な人や物に対して問合せを行うことになるし、災害時における安否確認のような要救助確認の場合には社員の全てに対して電話連絡などにより連絡をとり異常がないことを確認するということになる。

■緊急通報

緊急通報のための手段は、前章にてすでに詳細に事例を紹介した。

4 理想的は?

これまでに紹介したとおり、現存する通信システムを利用してある程度、非常事態における通信手段を改善することはできる。しかし、異なる機能のために別々の通信機器を用意し、普段使用していないものを状況に応じて選択して使用するのは、非常事態に対応することに慣れている官公庁などを除けば、一般の企業等には非常に困難かもしれない。そこで、筆者は、以下の様な条件を満たすような総合的なシステムがあれば、だれでも使いやすく、かつ、いざというときにも使えるのではないかと考える。

(1)無線(遠距離系は衛星経由)を基本とし、かつ、地上インフラに極力依存しない

(2)パケット交換を基本

(3)音声系はPTT方式を基本

(4)指揮系統の区分を設定し、チャンネルのグループ化が可能

(5)緊急通報の発信・受信機能を装備

(6)I’mOK通知機能を装備し、設定したグループの安否確認が瞬時に可能

(7)タッチパネルを装備(文字入力はソフトウェアキーボード、アドレス帳に関係先のメールアドレスなどを入力可能)

(8)太陽光発電により、ある程度の充電が可能

固定電話網など災害時には使用できなくなる可能性が高い通信網ではなく、無線または衛星といったインフラ崩壊リスクが少ないネットワークの使用を前提としなればならないことは言うまでもないし、遠距離通信のためには、回線飽和リスクを少しでも回避するため、インターネットプロトコルなどのパケット交換方式に基づくネットワークを基本とし、その上で更に文字ベースのショートメッセージの交換などあまり回線トラフィックを占有しない方式を使用することを前提にしておくことがベターであろう。更に音声通話用としてはPTTボタンを押下して通話する無線トランシーバー方式によるものとし、同じチャンネル上にいる複数の人々に1人の人が話した内容が同時に伝わるようにする。現場作業チームがいくつかに分かれることも想定し、チームごとのチャンネル割当ても可能なようにしておく。自分自身が危険な状態となり、他による迅速な救援が必要な場合には緊急ボタンを押すことによって不特定多数に対して救助を求めることができるようにしておくとともに、他人から発射された緊急通報も受信できるようにしておく。緊急時には自分自身の力で緊急ボタンを押すことができない状態になることも予想されるので組織の責任者が組織構成員の安否を一斉に確認できる機能を備え、安否確認メッセージを受信したときなどには「I’m OKボタン」を押下することにより異常がないことを通知することも可能にしておきたい。メッセージの文字入力はタッチパネルのソフトウェアキーボードから行え、タッチパネル内のアドレス帳アプリに関係先のメールアドレスや電話番号などが一覧表になっていると更に完璧。更に太陽電池で充電できれば更によい。こんなにたくさんの機能を乗せたら巨大なものになってしまい、実用にはならないかもしれない。従って、これは、こんな機能を搭載しつつ、小さなものが開発されればいいのになあ、という筆者の希望的願望である。

ピンバック: 電波が無い場所でもメッセージを送り合えるモバイルアンテナ「goTenna」(追記あり) : ギズモード・ジャパン | SAFETYON

ピンバック: 電波が無い場所でもメッセージを送り合えるモバイルアンテナ「goTenna」 | SAFETYON

ピンバック: 指揮統制通信システム | SAFETYON